El descubrimiento de contenido es el gran tema del momento. Internet está llena de cosas interesantes pero, ¿cómo descubrirlas? Las respuestas a esta pregunta son varias y su enfoque es diverso, pero el enfoque mayoritario repite el hype oficial, una revisión tecnoutópica del poder de las máquinas y de eso que llamamos machine learning para adaptar el filtrado de contenidos a cada persona de forma automática, de forma que encontremos constante y automáticamente contenido interesante relacionado con nuestros gustos, por el mero hecho de continuar vivos y seguir usando ciertas aplicaciones. Sobre cómo quienes ahora balbucean sobre descubrimiento hace un año se afanaban en defender la mentira de la curación de contenidos podemos hablar mucho. Yo, por ahora, me conformo con desarrollar en este post algunas ideas en torno al hype del descubrimiento, sus mitos, sus señales y sus implicaciones.

De la mentira de la curación de contenidos a la utopía del descubrimiento automatizado

Lo primero que me llama la atención es que el discurso ha mutado: ya nadie se hace eco del timo de los «curadores de contenidos» que acaparaban titulares hasta hace nada. ¿Cómo, el timo? Tal cual: el timo. Aparte de la pretenciosidad aspiracional de calcar un término propio del mundo del arte, en lugar de tomar un nombre sobrio más propio del trabajo de oficina y/o la investigación académica (aunque esto último esté mucho más cerca de la realidad), el hype del curador de contenidos presuponía (deliberadamente) que estos «curadores» son almas cándidas que no alteran la realidad que curan y, por tanto, el output que dan es de verdad lo más relevante que se podía compartir, y no lo que mejor servía a los intereses del «compartidor». Como si los críticos de cine y música que en el mundo han sido hubieran dado alguna vez (honrosas excepciones las hay, claro) muchas esperanzas a este respecto.

No importa, se obvia todo lo anterior porque conviene, pero obviar todo lo anterior no deja de ser un cadáver escondido bajo la alfombra que antes o después será descubierto y ante cuya aparición habrá que tener a mano excusas convincentes.

El descubrimiento automatizado de contenidos se deshace eficazmente de ese cadáver matando al mensajero: en adelante este rol será desempeñado por una máquina (sin subjetividad y sin maldad, según la doctrina oficial) sobre la que ejecutamos un algoritmo genético destinado a que el sistema nos entregue contenido de interés adaptado a nuestros gustos. O lo que es lo mismo: el descubrimiento tira de argumento de autoridad, sustituye al humano por una máquina a la voz de «aquí no hay subjetividad de por medio», como si la máquina no estuviera programada por alguien, por una persona vivita y coleante. Como si el input inicial sobre el que comenzamos a iterar el aprendizaje de la máquina no fuera trascendente ni estuviera (en la mayoría de casos) predefinido ab initio y fuera de nuestro control. Como intentando obviar que en el momento que externalizamos la labor de búscar contenido relevante no estamos necesariamente dando pábulo a nuevos intermediarios, sean humanos o algorítmicos.

La tabloidización de Internet

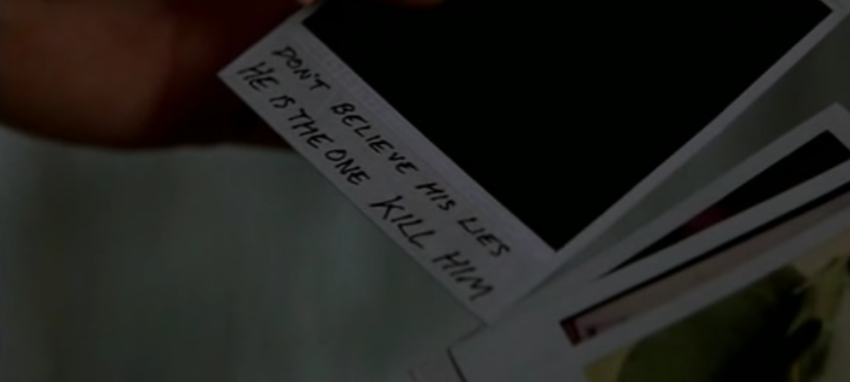

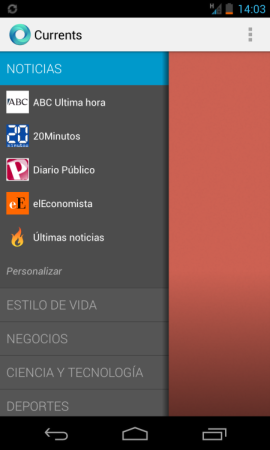

De un tiempo a esta parte, todos los servicios de Internet prometen «ayudarte a descubrir». Los servicios específicos al respecto proliferan, desde los Prismatic/Zite y compañía, a clásicos como Twitter o el olvidado (porque no ha hecho méritos para despegar) Google Currents. Dejando de lado que todos ellos prometen más que lo que dan (probé Prismatic pero me aburría que fuera un agregado de los enlaces compartidos por mis contactos en Twitter, de verdad… cero novedad; una vez clické sin querer en la pestaña descubrir de Twitter; y aquí debajo dejo una captura de lo primero que uno se encuentra en Google Currents, añadiendo además que si vas a estilos de vida puedes leer Esquire). La pregunta es: ¿tantas vueltas para acabar en el punto de partida? ¿Años aprendiendo a bucear la Red, una década ya larga de blogs para terminar aceptando que al final lo que hay son grandes medios y grandes revistas ya establecidas (algunas de éstos empezaron como blogs)?

Google Currents, o cómo hacer bueno el eslogan de la revolución estéril: cambiémoslo todo para que no cambie nada.

En realidad estamos viviendo una tabloidización de las herramientas.

La tabloidización es una de los primeros signos visibles del estancamiento provocado por la tabletización.

La tabloidización nos devuelve una web reconvertida en periódico, con páginas construidas retomando una lógica del consumo pasivo (simple lectura, apoyada a lo sumo por acciones sobre el contenido como compartir o decir que «te gusta»; quizá por eso algunos de sus responsables hacen esfuerzos titánicos por decir justo lo contrario) que fuera muy habitual en los grandes portales de la primera burbuja punto com (aunque a nivel estético haya dos océanos de distancia) y que adoptan diseños de revista convencional, mostrando gran cantidad de contenido de un vistazo, apoyadas en una fuerte componente visual y fotográfica e incentivando no ya la lectura profunda de los contenidos sino la navegación superficial de los mismos mediante elementos como la carga automática de nuevos titulares (por ejemplo, usando la habitual técnica de «scroll infinito») conforme el usuario se mueve por la página. Son servicios tipo Pinterest, o el nuevo Google Plus, muy inspirado uno del otro.

Tolerancia a la sorpresa inesperada, tolerancia a los espacios publicitarios

Como hemos dicho anteriormente, el hype del descubrimiento sostiene algo así como que por arte de magia («automágicamente», que dicen los blogs en inglés para referirse a estos servicios) algo o alguien nos sugiere contenido que nos resulta relevante. Al ser un proceso fuera de nuestro control, este tipo de mecanismos nos impone una cotidianeidad sometida a un régimen de sorpresa constante. Una cotidianeidad sobre la que podemos hacernos varias preguntas:

- Si el filtro es manual, esto es, si nuestro «descubrimiento» lo externalizamos en estas grandes revistas que sugieren aplicaciones como Google Currents, ¿acaso no es como esperar que los libros me los vuelva a recomendar Babelia y las películas el Carlos Boyero de turno? En el peor de los casos tenemos un conjunto de medios con una línea editorial definida sobre cuyo filtro no tenemos control y en el mejor de los casos el filtro estaría compuesto por estos «expertos» del medio en el que delegamos sin mayor reflexión por nuestra parte, y sobre los que ya hemos hablado. En ambos casos, la existencia de pagos puede influir decisivamente en que un determinado «contenido» sea juzgado relevante (vamos, que hay y habrá publirreportajes en cubierta, a tutti pleni; como siempre los hubo).

- Si el filtro es automático, y sobre esta visión tecnoutópica también hemos hablado algo, ¿cómo sabemos que podemos fiarnos de un filtro que no controlamos cuyo input inicial (que podría influir decisivamente en el tipo de evolución del sistema) no hemos definido nosotros? A todo esto hay que añadir que sabemos que quien controla el filtro posee un poder tremendo. Por poner un ejemplo en el que es presumible estimar que la preocupación y la lectura son especialmente atentos, si hablamos de un filtro de búsquedas, se puede influir sobre cosas tan importantes como el resultado de unas elecciones (y, como señala Schneier, ni siquiera hay mecanismos para impedir esa manipulación). Ahora tengan en cuenta que casi ningún tema que evalúen requiere y anima a las personas a documentarse mejor que unas elecciones y que, por tanto, es razonable suponer que la lectura será más superficial y peor informada en casi cualquier otra situación. Quien controla el filtro controla el futuro. Un mundo feliz.

En ambos casos, esta nueva realidad en la cual los enlaces son «descubiertos» como por arte de magia, en lugar de irlos encontrando y seleccionando minuciosamente de fuentes previamente escogidas, nos somete a una sorpresa constante que abre la posibilidad, ante todo, de introducir contenidos publicitarios.

La predisposición a ser sorprendidos (inherente a la admisión de estos servicios como fuente de información) acostumbra a los usuarios a recibir contenidos de fuentes impredecibles. En esa sucesión de contenidos impredecibles, una porción de contenidos destacados mediante pago (patrocinado, o anuncios, o como lo quieran llamar) es menos disruptivo y desconcertante que si estoy leyendo el feed de Michel Godin y me aparece un post patrocinado sin mayor explicación (algo que al bueno de Michel no le iba a hacer gracia, por otra parte).

Que esto sea así, y que se haga la ola ante estos sistemas no es sorpresa en una escena tecnológica (la de Sillicon Valley) incapaz de pensar modelos de negocio no publicitarios y que se ha demostrado tan eficazmente innovadora en lo tecnológico como obtusa en lo referente a la hora de escapar de los modelos de negocio basados en ingresos publicitarios. Así puestos, el descubrimiento es una especie maná caído del cielo. Que no pare la música, que tout va bien. Y ahora, Instagram (que, por cierto, también tiene su botón de «descubrir») introduce vídeos que duran lo mismo que los anuncios de TV convencionales. Bienvenidos al más-de-lo-mismo.

La renuncia a construir tus propias redes, una vez más

Por último, pero no menos importante, tenemos la consecuencia natural de renunciar a tomar el control de las propias fuentes de información, y de renunciar a su cuidado, que es lo que nos permite ir añadiendo nuevas fuentes, incluso la de algunas personas cuya labor principal es compartir contenido de otras fuentes.

Es aquí donde bajo este velo de inocencia con el que se nos habla del tema, descubrimos que los servicios de descubrimiento son el último invento impulsado por quienes, llevados por su propia inercia y siguiendo la regla fundamental de que «cada euro que gastas apoya algo», empujan y propician una Red en la que las personas están y consumen contenidos de forma tan acrítica y pasiva como lo hacían hace dos décadas en un entorno analógico. Es aquí donde descubrimiento, tabletización y tabloidización (consecuencia lógica de la tabletización, y fenotipo del descubrimiento) demuestran ser parte de un único sistema en el cual la desintermediación no llega a tener lugar porque entregamos la capacidad de leer, consumir y producir información de forma autónoma a nuevas herramientas reintermediadoras.

Este proceso, sostenido en el tiempo, produce usuarios cautivos para los cuales abandonar un determinado tipo de herramientas implica un aprendizaje. Como si uno tuviera que aprender repostería de la noche a la mañana, sin haber preparado nunca ni siquiera unos spaghetti bolognesa. Lock-in.

En todo esto, los grandes beneficiarios son, por este orden, los controladores de la herramienta (si un usuario lee Esquire en Google Currents y mañana Esquire deja de estar «recomendado», el lector difícilmente va a arrojar Currents a la basura para ir a leer Esquire) y los grandes editores de contenido (propietarios de cabeceras con marca bien establecida). El descubrimiento no va a sonreir a quienes no puedan movilizar al algoritmo, me temo. Los usuarios, por último, a verlas venir sin más posibilidad que esperar que el sistema aprenda de cada click propio, sea positivo o negativo, respecto al contenido que leen; completamente a expensas de ese aprendizaje.

Si yo quisiera leer fuentes de verdad diversas, y si yo necesitara estar al día de fuentes minoritarias que jamás vendrán recomendadas porque otros la recomienden primero, no podría confiar en estos sistemas. Claro que si yo quisiera ser soporte publicitario, y producir contenido que acompañar de anuncios, sí querría que se adoptase masivamente una herramienta que permite a los anunciantes acceder a lectores segmentados (y tanto, como que el mismo algoritmo que te «descubre» contenido sabe en qué categoría ha de incluirte en función de lo que hagas con él) y mostrarles algún que otro anuncio.

Conclusiones

Algunas ideas relevantes que hemos comentado a lo largo del artículo:

- No hay «descubrimiento» inocente. Siempre hay un filtro y quien lo controle será el mayor beneficiario de la adopción de la herramienta (y su filtro). Si el filtro lo establecemos nosotros para uso personal, los máximos beneficiarios somos nosotros y (si lo hacemos bien) la calidad de la información que recibimos.

- El diseño de estas herramientas favorece la lectura superficial, e impulsa con su seeding la lectura de fuentes y medios ya establecidos como referentes. No favorece la diversidad de fuentes y en ese enfoque están más cerca de la voracidad del timeline que de la reflexión y la productividad de otros enfoques.

- El sometimiento a la sorpresa constante y la introducción de publicidad. Estos sistemas hacen de la introducción de posts pubicitarios algo menos exógeno y menos chirriante. No es de extrañar que haya hype precisamente con este tema, toda vez que en los últimos 15 años no ha salido una única empresa de Internet de gran tamaño que no viva de la publicidad.

- Nueva pérdida de autonomía de los usuarios. Al renunciar a crear las propias redes, gestionar las propias fuentes y personalizar el propio input informacional, al delegar dicha labor en la herramienta ésta acumula el conocimiento mientras nosotros quedamos cautivos usando el sistema, y al perder la oportunidad de tomar las riendas de la propia información, aprendiendo a ser autónomos y no dependiendo de quien sea que nos dé las noticias (un medio, un intermediario de los de toda la vida, aunque tenga nombre de aplicación y no de periódico), el usuario entrega el control de la propia información a la herramienta, en lugar de desarrollar las habilidades propias del mundo en que vivimos, que no son otras que las de acceder, filtrar y seleccionar activamente las fuentes desde las que nos informamos y la información que recibimos, para extraer del proceso todo el beneficio.